3)「長期のフォロー」・「精神科医との連携」

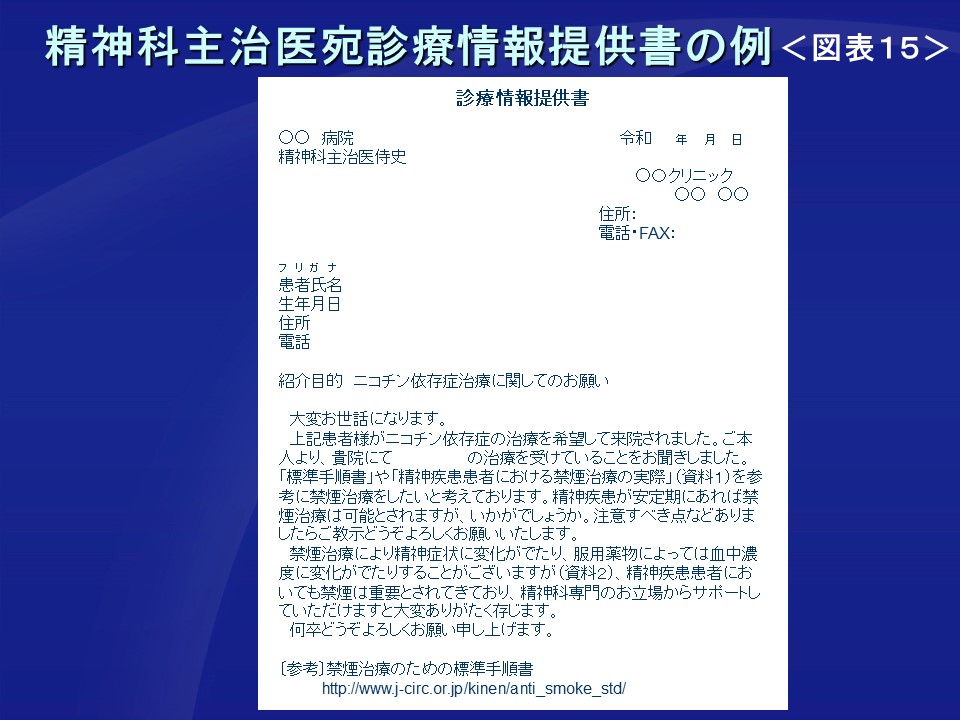

精神疾患患者は再喫煙しやすいため長期のフォローを要する。一方禁煙治療を求めて来る精神疾患患者には精神科主治医がいる場合が多い。禁煙後に生じうる精神症状の変化・抑うつの出現・治療薬への影響は精神科主治医のほうが把握しやすいし、精神科主治医なら長期のフォローが可能である。ゆえに禁煙治療を開始する際に精神科主治医と連携をとっておくと、より安全により効果的に治療できる。情報提供書の例を図表15に挙げておく。

紹介状の骨子は以下のとおりである。“「禁煙治療のための標準手順書」や「精神疾患患者における禁煙治療の実際」を参考に禁煙治療をしたい。一般に精神疾患が安定期にあれば禁煙治療は可能とされるが、いかがか。注意すべき点があれば教えてほしい。薬剤の血中濃度が禁煙により上昇することがあり、モニターをお願いしたい。”

事情により連携が難しい場合には、精神症状の悪化・うつ症状の出現・治療薬の血中濃度上昇の3つに留意しながらこまめにみていくことが望ましい。

4)「薬物治療」

2006年の禁煙治療の保険適用後、経済的負担が少なくてすむために、禁煙治療を受ける精神疾患患者が増加した。精神疾患患者にも薬物療法は有効である。

現在、日本で使用できる保険での禁煙治療補助薬はニコチンパッチとバレニクリンの2つである。

ニコチンパッチはニコチン製剤の一つで、精神疾患患者においても有効である。禁忌がなければ第一選択薬と考えられる。ニコチネルTTS30を4週間、ニコチネルTTS20を2週間、ニコチネルTTS10を2週間使用するのが標準手順書に基づいた一般的な治療であるが、患者によってこれより少なくてすむ人もいれば、自費でもう少し必要な人もいる。

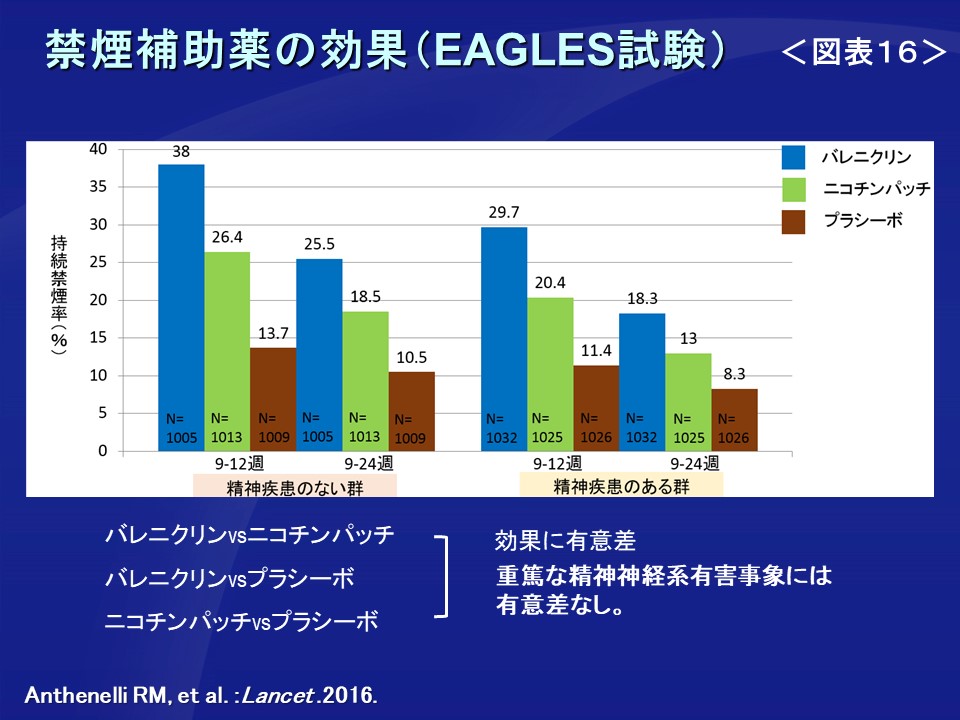

バレニクリンは以前は精神疾患患者における安全性が確認されていなかったが、EAGLESという大規模臨床試験で、精神疾患患者においてニコチンパッチに比し有意な効果を認めた一方、ニコチンパッチやプラシーボとの間に重篤な精神神経系有害事象には有意差を認めなかった(図表16)。現在では、精神疾患患者においてもニコチンパッチと共に第一選択薬である。