本項では、ニコチン依存症以外の精神疾患を持つ喫煙者の禁煙治療について学習する。

タバコの使用はWHOの国際傷害疾病分類第10版(ICD-10)において「精神作用物質による精神及び行動の障害」に分類されており、ニコチン依存症もまた精神疾患に含まれる。しかし本項においては、精神疾患とはニコチン依存症以外の精神疾患を意味し、精神疾患患者とはニコチン依存症以外の精神疾患のある個人を意味するものとする。ただし、引用資料については、資料によって定義が異なるため、この限りではない。

1.精神疾患患者の喫煙の実態と禁煙の必要性

(1)精神疾患患者の喫煙率の高さ

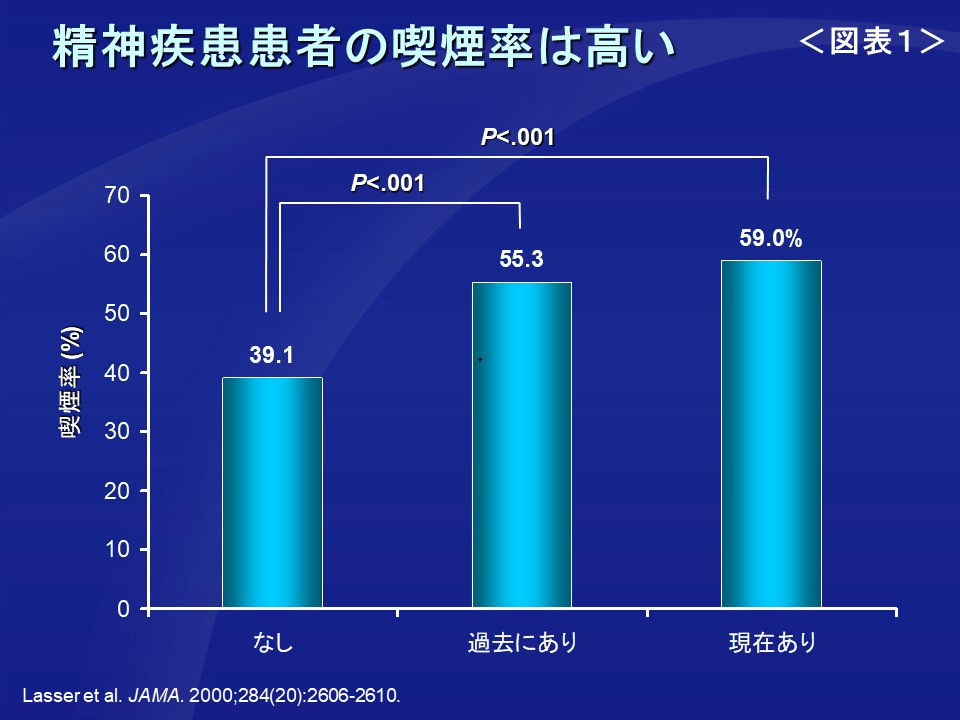

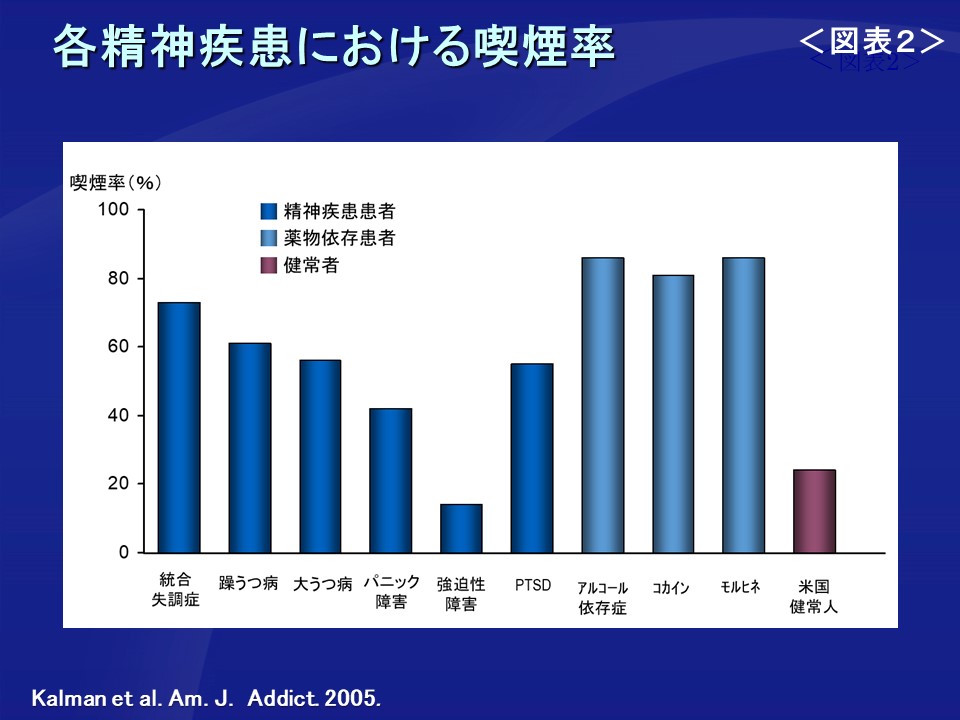

精神疾患患者の喫煙率は高い(図表1)。統合失調症における喫煙率は一般人口の約3倍といわれている(図表2)。

(2)精神疾患患者のタバコ消費量の多さ

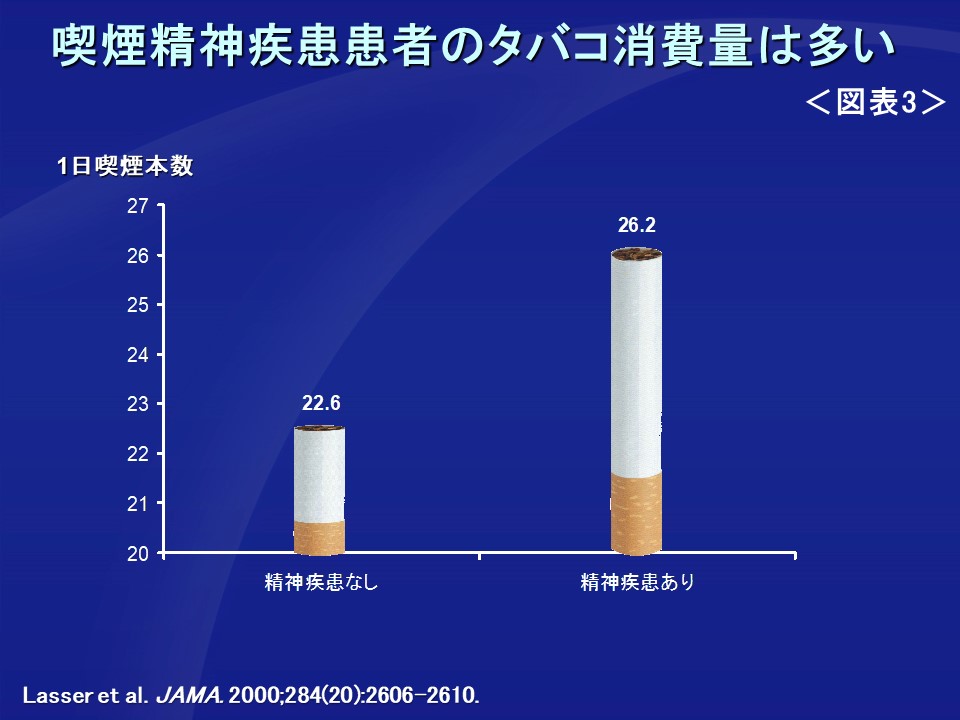

精神疾患のある喫煙者は精神疾患のない喫煙者に比べてタバコ消費量が有意に多い(図表3)。

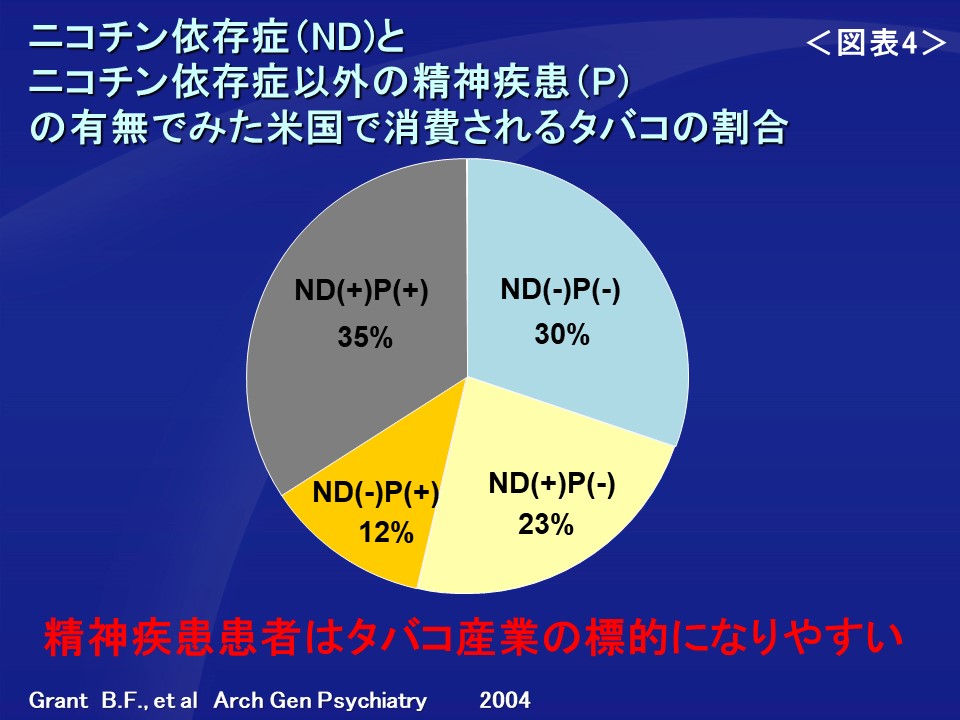

ニコチン依存症と精神疾患の有無別に米国で消費されるタバコの割合をみると、ニコチン依存症も精神疾患もない喫煙者が消費するタバコは30%にすぎず、70%はニコチン依存症か精神疾患のある喫煙者が消費している(図表4)。このことからアメリカ国立衛生研究所National Institutes of Health (NIH)は精神疾患患者が喫煙者になりやすいことを発見し、これらの人々の禁煙に焦点を当てる必要性を指摘している。

タバコの使用はWHOの国際傷害疾病分類第10版(ICD-10)において「精神作用物質による精神及び行動の障害」に分類されており、ニコチン依存症もまた精神疾患に含まれる。しかし本項においては、精神疾患とはニコチン依存症以外の精神疾患を意味し、精神疾患患者とはニコチン依存症以外の精神疾患のある個人を意味するものとする。ただし、引用資料については、資料によって定義が異なるため、この限りではない。

1.精神疾患患者の喫煙の実態と禁煙の必要性

(1)精神疾患患者の喫煙率の高さ

精神疾患患者の喫煙率は高い(図表1)。統合失調症における喫煙率は一般人口の約3倍といわれている(図表2)。

(2)精神疾患患者のタバコ消費量の多さ

精神疾患のある喫煙者は精神疾患のない喫煙者に比べてタバコ消費量が有意に多い(図表3)。

ニコチン依存症と精神疾患の有無別に米国で消費されるタバコの割合をみると、ニコチン依存症も精神疾患もない喫煙者が消費するタバコは30%にすぎず、70%はニコチン依存症か精神疾患のある喫煙者が消費している(図表4)。このことからアメリカ国立衛生研究所National Institutes of Health (NIH)は精神疾患患者が喫煙者になりやすいことを発見し、これらの人々の禁煙に焦点を当てる必要性を指摘している。

次へ

1/17

1/17